本文包含的内容:

前言

软件体验

不同流程对比

结论

前言

看过我们之前内容的朋友都知道虽然我是个气象摄影博主,但实际上呢,影像工作才是我们的主业。而我们也是正儿八经的老尼康用户了。

这两天,我的一个朋友发给我一个这玩意。

我一看:莴槽,这不RED和尼康的合作终于诞生出实体了??

于是去到了官网围观了一下啥神仙要来了。

https://www.red.com/download/redcine-x-pro-mac-beta

虽然这个网页没有介绍产品具体功能,但本着敏锐的从事色彩工作的影视民工眼,我一眼就看出了这是何方神圣。

简而言之,这是一个能让尼康相机的NRAW格式能够被RED的RAW处理流程接纳的方式。用人话讲就是NRAW变成RED RAW了。那自然地,我们就能联想到RED专属的IPP2(Image Process Pipline2)图像处理流程,这可是RED用户们引以为傲的东西。

如果你不知道IPP2是什么,可以简单理解为RED的一套自己的RAW去马赛克和渲染算法,能够让RED RAW最大程度发挥出它的解析力,并且利用IPP2特有的渲染引擎,图像更自然,更具备电影感。

而如今,我们尼康用户也能享受IPP2带来的独特风味了!

所以我就心血来潮,准备体验一下这大名鼎鼎的IPP2算法能够让图像有多少活力,以及,最重要的一点,ONLY IPP2 CAN DO ?毕竟作为调色师,我们当然不想被商业公司的渲染所垄断,那自己复刻出IPP2的观感是否可行。

以下是软件体验环节

(未完全完工,我们目前只测评了面对自然场景的效果,还并没有测试一些极端场景,如果你有兴趣进一步了解,可以等待本文的下一步施工)

在此开始,我们假设你已经了解过了IPP2的概念和工作方法,也知道一个RED用户大概是怎么处理自家的RAW素材的。

打开软件映入眼帘的是两个大选项卡面板,分别为Edit和Export。这相当于告诉用户,这个软件只是工作流程的一环,它并不应该用于替代剪辑软件的工作。其中Edit面板就是我们要主要讨论的东东了,这里几乎包含了一切你能对图像进行参数调整的选项卡。

最中间的大视窗就是检视器,用来观察画面的状态,上方有一个直方图和波形图,也是比较贴心的两个面板,让创作者知道图像的技术状态:有没有出现过曝和欠曝的区域。

需要注意的事情是上方的直方图显示的是画面的输出值而不是原始值,即当你改变工作色彩空间时(比如要输出HDR PQ或者Linear),它也会显示最终输出画面的技术参数,我们可以认为这是一个基于Display的示波器而不是Scene的示波器,与诸如baselight这样的基于Scene的调色软件会不一样,而与PS或者达芬奇接近。

这样的好处是示波器显示与用户所见直接对应的信息,而不是黑箱数据,那相反的,这样设计的缺陷就是看上去过曝的部分上面可能还有动态余量,只不过是被IPP2渲染为过曝了而已,这个时候只要动一下右边的曝光调整就可以确认还有没有高光信息。

我们看看IPP2流程为用户提供了哪些可用的设定。

在右侧的面板可以看到提供了像ISO调整,曝光调整,白平衡控制的基础面板。如果你好奇为什么ISO和曝光是两个分离的控制器,那可以去了解一下EI实用感光度的概念。在电影摄影中,EI这个特殊的ISO的工作会和图片的ISO工作逻辑略微不同,它并不会像照相机的ISO那样被烧录到最后的图像数据中,影响图像的动态范围,而只是把有限的动态范围按一定的比例分配到中灰之上和中灰之下,并形成一个元数据(就像RAW的白平衡一样)。

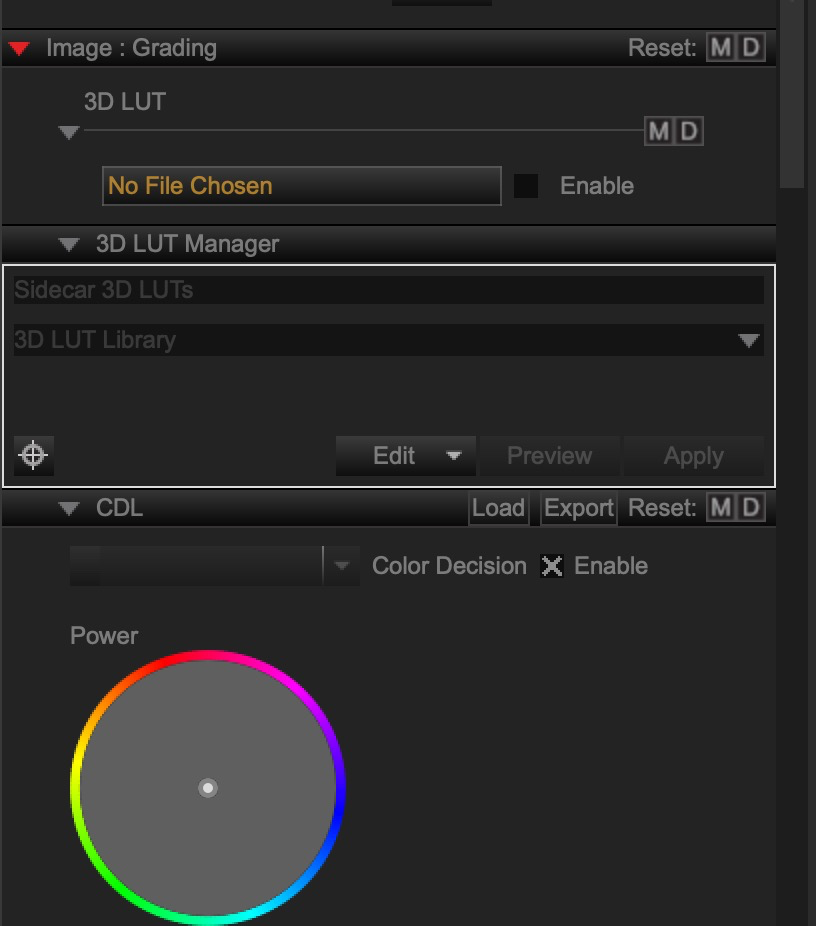

下方提供了3D LUT载入选项,可以载入喜欢的3DLUT。下方也提供了CDL (色彩决策表),这是影视现场调色工作用的很多的一个模块,它对图像的RGB进行数学调整(幂运算,乘运算,加减运算),数学算法简单,也方便在不同的软件中复现。现场DIT工程师基于每一个片段的色彩微调元数据通过CDL传递到不同的环节,能够最大程度保留现场的意图——这确实算是尼康接入正儿八经影视工业的第一步了。

需要注意的事,CDL的工作方式跟PS的“色彩分级”色轮工具的工作逻辑有所不同,CDL 几乎是对画面的全局进行调整。

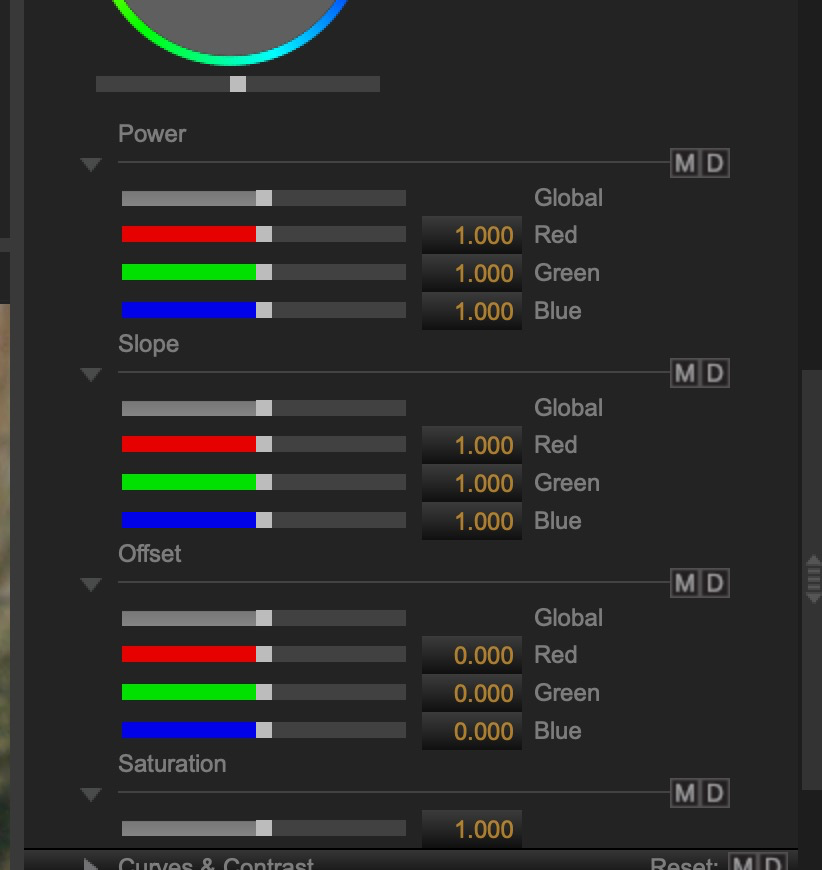

CDL通常和对应的LUT配合使用,当你有来自上游工作流程的CDL表(通常由DIT使用Livegrade,Daylight,达芬奇等软件生成),可以在这里直接导入以继承当前镜头的现场调色结果,如果你没有CDL表也不需要走专门的CDL流程,那就可以把这个面板当作一个纯艺术修改工具:Power(伽马),Slope(也可以叫做Gain增益,指的是图像的斜率),Offset(偏移,对RGB值进行整加整减),Satiation(饱和度)。可等同于达芬奇中的一级色轮的Gamma(中灰),Gain(亮部),Offset(偏移),Saturation(饱和度)工具。

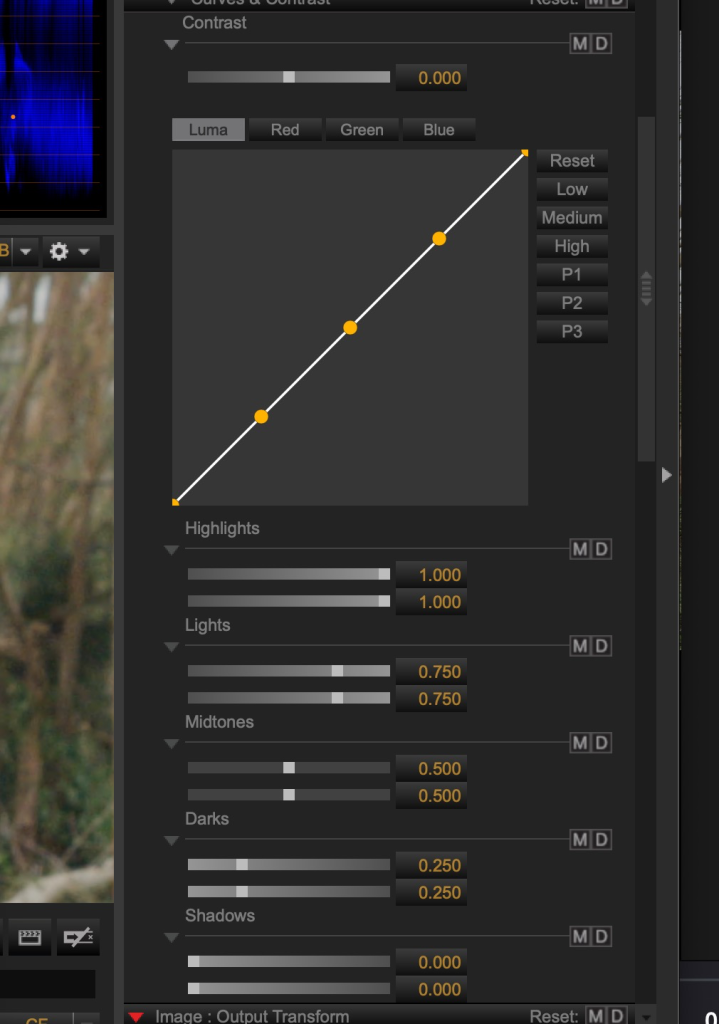

曲线工具我们就不多说了大家都很熟悉。

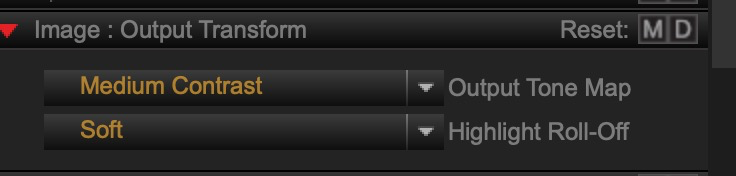

曲线下方的Output Transform则极大程度影响了图像看起来是更电影还是更数码。数码感的一大罪孽就是高光展开之后超过255的部分被切平,而电影胶片的魅力则在于高光是一种非线性的平滑过度,在数字图像处理中,Tone Mapping干的事就能达到这个效果。在HDR-SDR上下转换流程中- TM控制了大的亮度范围如何以合理且舒适的方式映射到小范围,且减小对图像中灰部分和暗部的反差的影响。而在纯SDR流程中,TM更像是一种美学工具,让高光即将接近过曝的地方被压缩,减少白切现象。在这里我们可以认为IPP2快速为用户提供了一套高光处理的选项,不需要自己痛苦的调节曲线的高光过度,而直接用语言描述词来决定画面的影调是高反差的,还是柔和的。

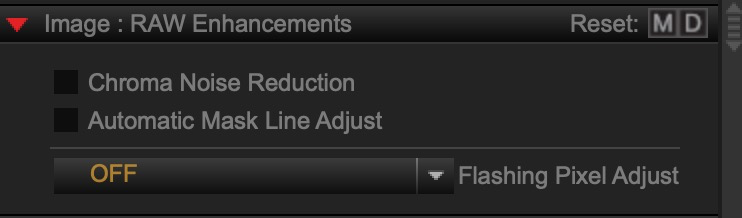

下方的RAW增强面板提供了基于IPP2处理算法的色度去噪,用来抑制去马赛克之后产生的色度噪声。但这条白天拍摄的素材用完感觉效果就那样,甚至反而导致了一些马赛克现象,或许它更适合用于暗光场景。

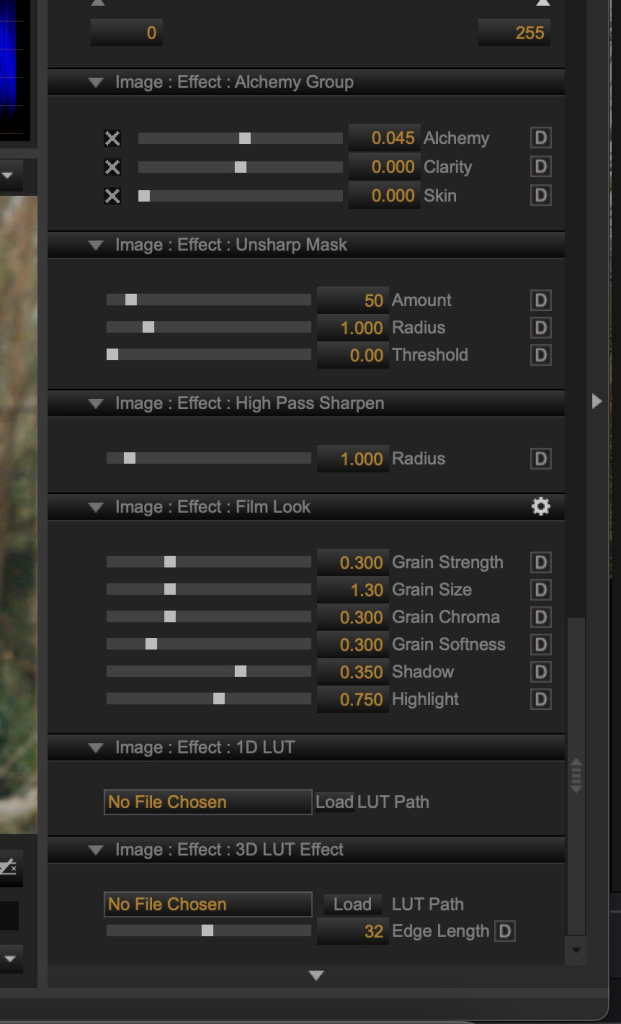

下方的Post效果则是一些被称为后期处理的步骤。

诸如清晰度,纹理控制,色阶,两种不同算法的锐化,电影质感(颗粒和色调特性),1D LUT载入功能,都在这里。我觉得这些工具的设计还是面向想要在软件内完全利用IPP2来直出的用户,因为这些工具的工作的方式明显致敬了PS的CameraRAW。

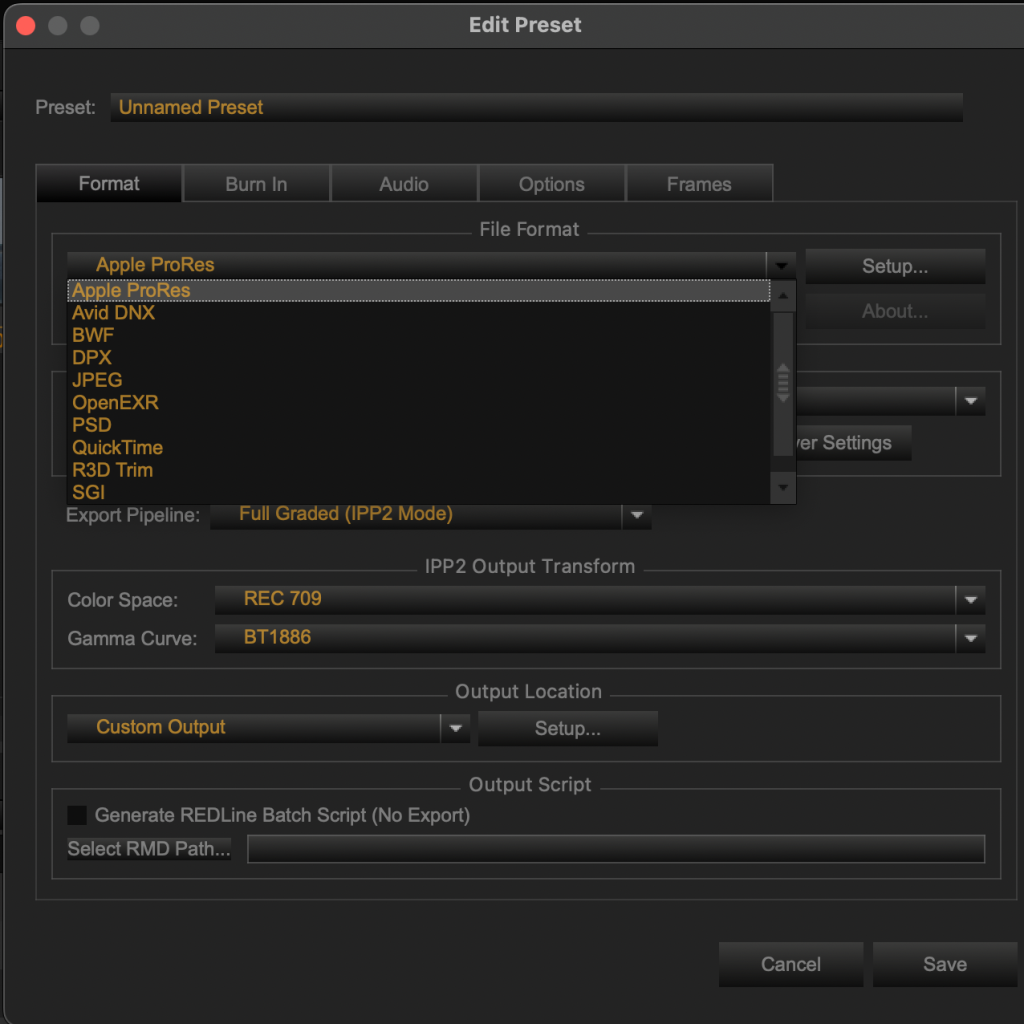

以上部分是对调整面板可用选项的梳理,调整完就可以来到导出面板,这里我们就要决定让RAW文件以什么样的格式传递到下游工序了。

在导出预设中用户可选择对应的编码格式和曲线,同样可以看到很多熟悉的身影。

除了选择编码格式之外,我们还能选择输出的曲线以适配不同工作需要,默认情况是Rec.709,当然也提供了其他交付格式以适配诸如HDR HLG,HDR PQ,XYZ,REDLogFilm的工作流。当输出格式选择为图像序列格式我们还能解锁Linear的Gamma和例如ProPhoto RGB,AdobeRGB的色彩空间。

当这一切都妥当了,你就可以点击Export让软件导出视频了,此时NRAW已经经过了IPP2的图像渲染,变成一个正常的图像形式。

至此工作流程的介绍就结束了。

IPP2和传统流程谁更好?

当提及评价一个图像处理流程时(无论是ISP还是Post),我们会考虑的问题是:

- 能否提高解马赛克的质量(更锐利和边缘细节更多,更少的伪色)

- 是否能满足用户调整画面的需要(足够的工具调整ISO,白平衡,对比度甚至纹理)

- 是否能提供用户所追求的图像结果。在这里的上下文指自然且富有电影感的结果。

- 是否易用,以至于非色彩专家用户也能享受到其中的好处

- 是否能优化用户的工作流,以适配特定的需要。

在对IPP2和达芬奇的NRAW流程进行评价,我们同样依照这几个基本标准。

首先我们看看使用体验上的:

是否易用,以至于非色彩专家用户也能享受到其中的好处

显然从刚刚的操作面板介绍你也注意到了,RED软件几乎把Photoshop的CameraRAW功能照搬过来了,曝光,白平衡,曲线,特效,几乎都能在IPP2中找到对应。因此即便不熟练达芬奇里面的工具,也不知道具体色彩管理的工作逻辑,用户也可以像修平时的照片一样在RED软件中自由发挥,以他们所看到的为导向。

对RAW调整功能来说我给RED软件打8分,剩下两分是因为没有提供色相控制工具,因为这是PS用户非常喜欢的一个功能,没有这个东西,那就只能靠3D LUT了。

对软件实际使用的手感和性能体验我给7分:我们使用Macbook Pro M1 Pro工作,即便开了1/16代理分辨率,在控制曝光的时候依然有卡顿现象,不太跟手。我个人倒不介意,但我相信不少摄影师伙伴还是希望能像PS那样,拖动参数的时候立刻看到结果。涉及到界面,目前软件的UI看上去并不太符合2025年的主流审美,按钮也都比较小,鼠标得点的很准才行。并且目前默认没有中文版!也就是说语言上已经劝退了一批国内用户。

是否能优化用户的工作流,以适配特定的需要。

涉及到工作流我给8分,RED CINE软件的确解决了不少NRAW用户的痛点,以前大部分用户拍摄NRAW最劝退的不是媒体有多大(毕竟也可以拍4K RAW对吧),而是不知道如何处理。这一波软件支持下来,NRAW素材可以直接像RED电影机那样享受工业化的流程,支持CDL导入,支持3D LUT导入,和元数据的向下游传递,NRAW的素材可以直接转码为行业标准格式例如DNx,Prores乃至DPX,EXR这样的序列格式直接给到其他部门。对于个人用户,以前Pr用户想要操作NRAW,一是要安插件,二是巨卡,三是没什么调色工具可用,而RED CINE相当于把调色前置了,用户先利用IPP2里丰富的工具完成调整,然后输出优化的媒体格式,Pr用户的简单项目也不需要启动达芬奇来专门解决调色问题了。

至于已经有系统化色彩管理经验的用户,可以有两种看法:第一种是无所谓,因为有自己的图像处理流程了。第二种是面向一些已经完全习惯了RED IPP2流程的调色师,他们现在处理NLOG也能得心应手,不需要像之前那样去做额外的转换,相反的,对于有些习惯在广色域工作的调色师,这可能会增加他们的流程复杂度,也没必要,所以他们依然可以像以前那样处理NRAW,IPP2对他们来说也不会得到突破性的结果。

上方我们已经就软件功能和工作流改善做了与传统处理方法的对比。

涉及到图像渲染的部分,我们需要做两个组,一是完全依靠软件默认渲染图像而不做任何操作的图像差异,另一组是通过用户的主观干预之后,IPP2和达芬奇流程的差异。

在本文我们姑且假定IPP2更好、更先进,并以达芬奇默认工作流为对照组,设计了两个实验进行对比。

实验A-完全依靠默认值渲染图像

IPP2组

将NRAW导入RED软件,采用默认参数,由IPP2渲染引擎直接输出Rec709色彩的原分辨率图像。

对照组

将NRAW导入达芬奇,直接将Nlog通过色彩空间转换映射到Rec709

实验B-用户干预来缩小图像差距

IPP2组

将NRAW导入RED软件,采用默认参数,由IPP2渲染引擎直接输出Rec709色彩的原分辨率图像。

对照组

将NRAW导入达芬奇,将Nlog通过色彩空间转换映射到Rec709,并进行微调以尽可能匹配IPP2呈现的结果。

评价点:去马赛克质量对比,边缘细节,色彩伪影数量。

根据色觉色貌现象,画面反差会影响人主观对锐度的感知,体现为对比度越高,视觉反差现象更明显。为了最大程度减小画面反差本身对锐度评估的影响,我们首先匹配IPP2和达芬奇流程两个画面的反差,在此基础上再进行锐度对比。

我们已经能看到RED软件并没有应用镜头光衰减矫正和畸变矫正,而达芬奇已经为之做了处理,所以IPP2的画面四周会比达芬奇的更暗一点。为了减小这个变量影响,我们选择画面中心附近的树枝作为评估依据。

实验A-差异

我们能够留意到,即便两者的锐利度几乎完全一致,由于IPP2渲染出来的边缘具有更高的反差和更多的色彩变化,它呈现出来的主观感受,细节会比达芬奇CameraRAW更加多一些。但作为代价,IPP2渲染出了过多的色彩伪影或者镜头缺陷,毕竟树枝不太可能是紫色的。

实验B-匹配

在匹配实验中我们加入了达芬奇CameraRAW中的锐化,此时从观感上两者的锐度基本达到了同一个水平线。至于色彩特性,依然与上文一致。我们能够看到IPP2在植物颜色上表现更鲜明,作为代价,树枝的边缘瑕疵(Debayer伪色和镜头缺陷)会看的更明显。

评价点:是否能提供用户追求的效果。在这里的指自然且富有电影感。

本实验我们着眼于画面宏观的质感。IPP2是否能解决NRAW的塑料感和数码感。(这是微单的通病)

对比方式是用尼康N-log发布以来,各代官方LUT,和IPP2流程相对比,以模拟用户使用Nlog素材时候会采用的手段。

最早一代LUT就像是鼠标画出来的一样,提供了直观而鲜艳的结果,这可能符合了色彩还原的最直接的需求,很明显,它包含了过多的主观干预,天空被染上了一层独特的色调。

第二版LUT则像是一个经过了科学转换但是没有做任何亮度映射的LUT,结果就是高光直接被裁切(第三张图就是在达芬奇中复刻了尼康这波翻车操作,直接把Rec2020 NLOG映射到Rec709而不采用任何的亮度映射算法)。

我们能注意到,自从NLog LUT2.0开始,官方LUT已经和IPP2直出的效果非常靠拢了,刚好能和尼康与RED的合作时间对应上。不得不说,尼康还是从RED学到了很多电影人喜欢的感觉。IPP2流程的结果比NLog LUT2.0会更加柔和、深邃、有平坦的高光过度(甚至看起来有点欠曝),而反之,NLUT2.0提供更明亮和高饱和度的观感。

如果就NLUT2和IPP2进行对比,我们可以说这并不是谁好谁坏的问题,而是用户选择问题。在特定的场景,用户可能更青睐NLUT2的这种略微鲜艳和生动的效果,而有些场景,用户可能喜欢IPP2提供的柔和影像风格。举个例子,拍摄公司企业活动,更多的用户可能选择前者以获得清新洒脱的体验,而阴郁情感的故事片,可能会选择后者。

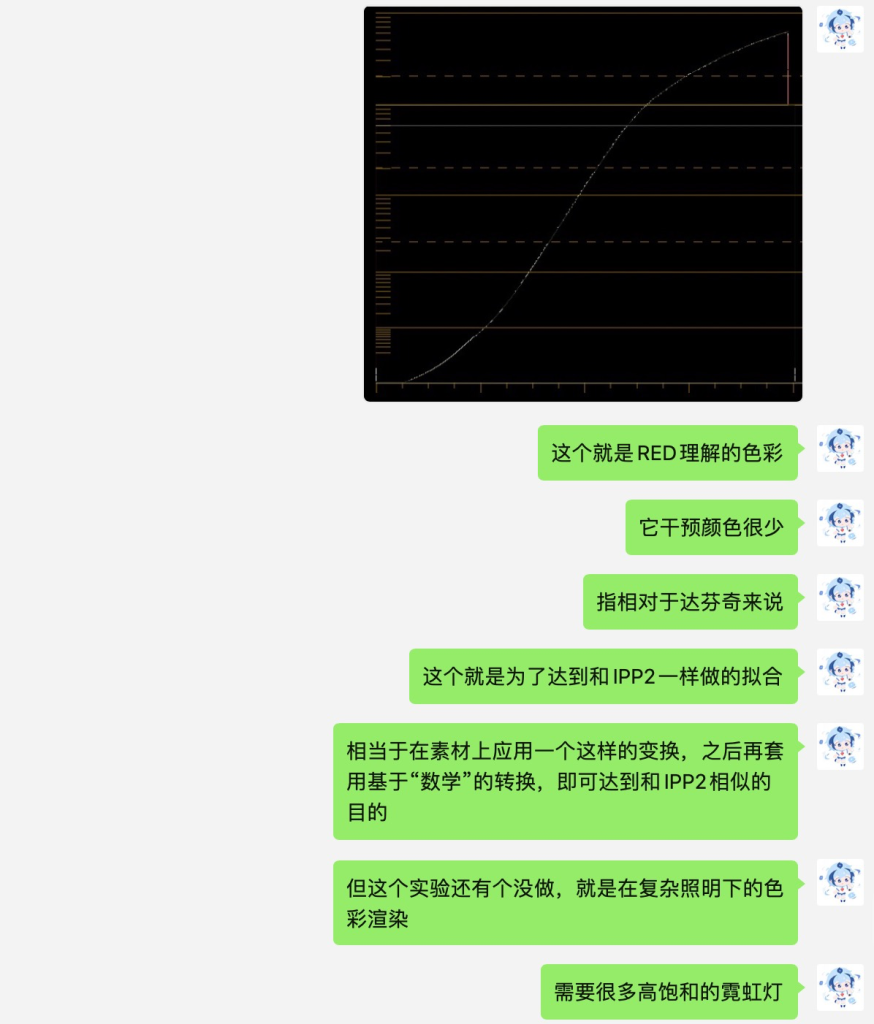

本着定量对比的目的,我们同样假定IPP2“更好”,在达芬奇中测试了我们能否通过人工的方法无限趋近IPP2的直出颜色。

经过了一些简单的操作之后,你还能分辨出谁是IPP2,谁是纯达芬奇吗?

或许此时,我们终于可以把注意力回归到创作本身了。

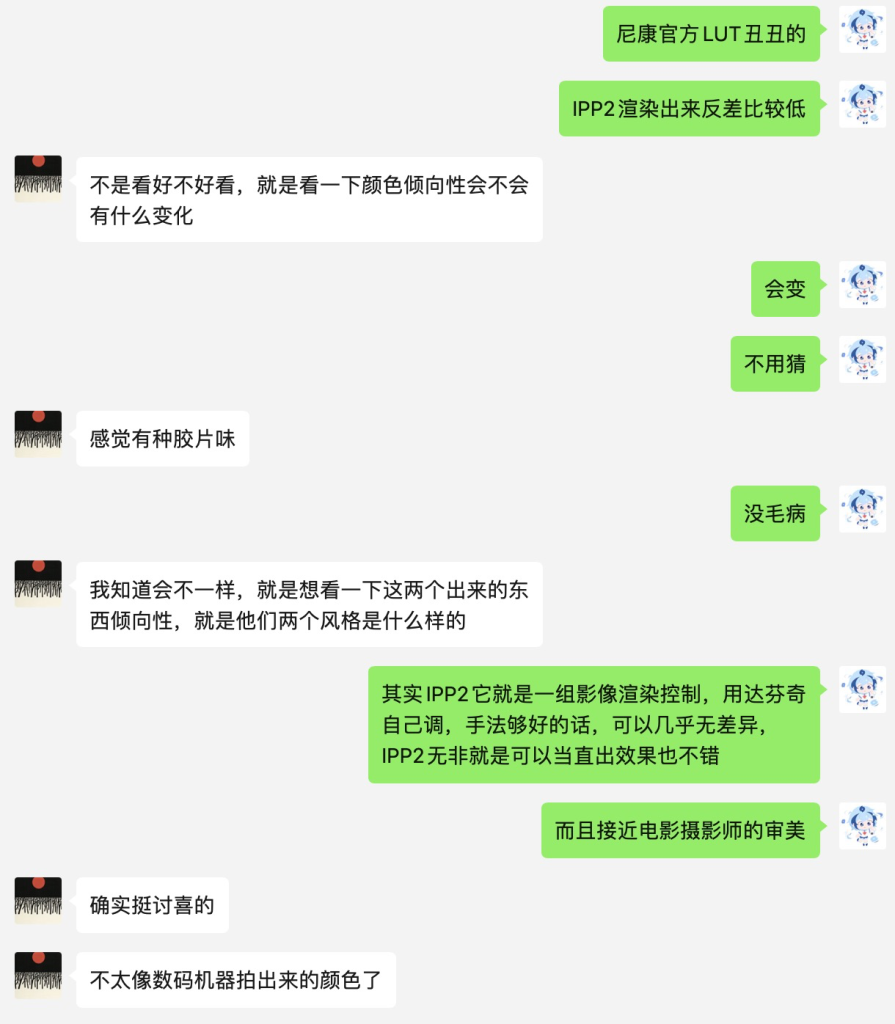

结论

结论我决定直接放我和朋友的聊天记录,大家可以自行理解一下。也可以翻到末尾看总结。

总结如下

1、NRAW接入RED引擎能够实现什么

- 从结果上,IPP2提供符合电影摄影师审美的渲染结果,简单易用。

- 从数据上,NRAW素材【理论】上能够得到比尼康自家引擎或者达芬奇内更为妥善的拜耳解码

- 从问题上,之前遇到的极端颜色渲染问题(比如挂尼康LUT蓝色渲染的毛病)能够得到解决

- 从用户上,对数字图像处理不那么熟练的创作者能够把重心放在创作上。(剩下的交给IPP2就好了)

- 从工作流上,提供了一种对NRAW素材进行高品质批处理的方法,将其转换为通用视频格式,以减小下游工序的算力压力。

2、不要期望(或者你不应该回避)

- 从创作上,IPP2决不会拯救糟糕的前期拍摄,不能提高相机的宽容度,不能增大素材本身的信噪比。

- 从理论上,IPP2不会让尼康直接变成RED的色彩科学,因为色彩科学从传感器设计就启程,并且是一套系统工程,好消息是,你可以通过自己的手指决定最后观众看到的颜色特性。

- 从结果上,IPP2不会直接让画面达到创作者心目中的样子,它只是提供快速可用的结果

留个坑以后填,或许可以再找更多的样本,来评估一下极端情况下,两种流程的差异。抑或是找一台真正的RED摄影机和尼康相机做Side By Side